Copyright © 2010-2023 Franz 'Franta' Elze. All Rights Reserved. | Terms

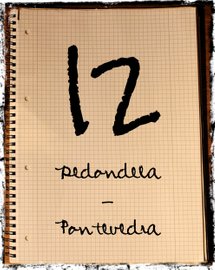

Ausgeschlafen und voller Energie wie ein durchdrehender Dynamo wirbelte ich schon vor den meisten anderen Pilgern durch die Herberge, barg meine semi-getrocknete Wäsche und packte alles möglichst effizient in meinen zerplatzenden Rucksack. Nach einem Abstecher in den Chrom- und Fliesenbereich und einem kurzen Frühstück machte ich mich auf den Weg und hatte schon bald das Stadtzentrum Redondelas hinter mir gelassen.

Vor einem Hauseingang schlurfte eine mäßig begeisterte Katze umher, doch abgesehen davon war wirklich noch nicht viel los.

So früh am Morgen zu starten ist tatsächlich nicht schlecht, denn wenn es angenehm kühl ist und die Straßen fast frei von Autos sind, läuft es sich entschieden angenehmer. Wie zur Bestätigung fiepten die Vögel munter von den Bäumen in einer Allee, an deren Ende ich eine wuselige Kreuzung überqueren musste. Aha! Hier gab es offenbar doch die ein oder anderen Frühaufsteher, die munter hupten und im hohen Drehzahlbereich um die Kurven rasten. Als das geschafft war, betrat ich eine ruhige Seitenstraße, die durch einen ruhigen, verschlafenen Vorort und entlang einiger Felder führte. In der Ferne waren noch einige Nebelschwaden zu sehen, die aber schon bald verschwanden.

Viele Pilger hatte ich an diesem Tag bisher noch nicht gesehen und so verging die erste Stunde auf ausgesprochen unspektakuläre Weise. Mir fiel auf, dass viele Anwohner ihre Häuser und Zäune mit bemalten oder lackierten Jakobsmuscheln geschmückt hatten, was wirklich schön aussah.

Dann ging es wieder steil bergauf und an einer Ecke sah ich einen jener berühmten Wegsteine, über den ein Pilger seine zerfledderten Schuhe gehangen hatte. Irgendwie ein schönes Bild, das ich natürlich festhalten musste:

Direkt dahinter gelangte ich zu einer ziemlich breiten Kreuzung, vor der sich ein kleines Restaurant mit einer Terrasse direkt an der Straße befand. Dort war es zwar laut und muffte ordentlich nach Abgasen, doch ich brauchte wirklich dringend eine Pause und ließ kurzerhand ächzend meinen Rucksack auf einen der Stühle kippen.

Als ich kurz darauf herein ging, um einen obligatorischen Bleikuchen und ein Käffchen zu ordern, wurde meine Bestellung von einer zutiefst knuffeligen jungen Dame entgegen genommen, die mir ziemlich intensiv in die Augen sah und mich freundlich anlächelte. Das war prima. Als sie kurze Zeit später mit meiner Bestellung an den Tisch kam, stellte sie Tasse & Tellerchen betont langsam ab und zauberte dann sogar einen Zettel hervor, auf dem sie das WLAN-Passwort des Restaurants für mich aufgeschrieben hatte. Leider rief die knorrige Küchenchefin sie gleich wieder zurück, worauf sie sich in Richtung Theke verkrümelte. Ich überlegte, ob ich vielleicht ganz frech meine Telefonnummer auf die Rückseite des Zettels schreiben und ihr unauffällig geben sollte, als mich ein entspannter Amerikaner, der schräg links von mir saß und gerade eine selbstgedrehte Zigarette schmauchte, ansprach und in ein Gespräch verwickelte. Er war sehr nett, doch es war so laut am Rande der Hauptstraße, dass wir uns nur brüllend verständigen konnten. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass er aus Texas kam und schon seit mehreren Jahren auf der halben Welt auf Reisen war.

An diesem Tag machte ich auch zum ersten Mal Bekanntschaft mit den gefürchteten „Pilgertouristen“. Denn während ich dort saß, verließen einige Dutzend bunt angezogene Leutchen jeder Altersklasse ein Hotel auf der anderen Straßenseite und warfen ihre Koffer in einen kleinen Transporter, der schon bereit stand. Fast jeder behielt danach lediglich einen winzigen, nein, miskroskopischen Rucksack auf dem Rücken und wie es schien, waren alle auch im gleichen Outdoor-Laden einkaufen gewesen. Ihr Gepäck würde nun zum nächsten Hotel gefahren und dort auf ihr Zimmer getragen, sodass sie unbeschwert von morgens bis abends an ihr Ziel schlurfen konnten. Um ehrlich zu sein, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, was ich von der ganzen Sache halten soll. Auf der einen Seite sehen diese Leute neben den „richtigen“ Pilgern, wenn ich das mal so sagen darf, irgendwie komisch aus und können einem auch echt auf die Nerven gehen.

„Woohoooo, Camino, let’s goooo!“, johlte in diesem Moment eine überdrehte Quarktasche, als ob es nun direkt in Richtung Erlebnispark ginge!

Auf der anderen Seite jedoch, wenn man den Camino nicht als kurzweiliges Event betrachtet, bietet ein solcher Service Menschen mit Rückenproblemen, kaputten Füßen oder Behinderungen eine tolle Möglichkeit, diesen Weg ohne schweres Gepäck zu bestreiten und sicher von A nach B zu gelangen. Die Mischungs machts also, denke ich mal. Wobei meines Erachtens 95 % jener Experten eher bequem und träge zu sein schien ... aber egal: Ich entschloss, nicht mehr darüber nachzudenken und mich stattdessen wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Ich futterte schnell meinen Teller leer, entrichtete meinen Bleikuchentribut bei der bezaubernden Kellnerin und verabschiedete mich mit einem Zwinkern. An ihre schönen, brauen Augen musste ich an diesem Tag noch oft denken. So zog ich wieder los, hechtete ohne überfahren zu werden über die Kreuzung und folgte einer steilen Straße bergauf. Der Lärm der Straße war irgendwann nicht mehr zu hören – Gott sei dank! – dafür umso mehr das Geschnatter und Gewusel der Touristengruppen vor, neben und hinter mir. Einer hatte sogar eine Musikbox in seinem kleinen Rucksack, aus der mit satten Bässen spanischer Radiopop heraus rieselte. Manche ließen zudem direkt vor mir ihren Müll ins Gebüsch am Wegesrand segeln oder warfen es in einen kleinen Bach, was mich echt wütend machte. Zwei ultra-gestylte Eventpilgerinnen brachten das Fass zum Überlaufen, als sie mich baten, sie in möglichst cooler Pose vor einer alten Wegmarkierung zu fotografieren. Ich bekam nervöse Zuckungen um die Augen, ein ganz schlechtes Zeichen, murmelte etwas unverständliches in meinen Bart und lief mit finsterem Blick schnell weiter. Doch man konnte sie auch schlecht ignorieren, da überall jemand stand, fleißig Selfies schoss oder fotografiert werden wollte. Ich entschied mich also zu einer Zwangspause, pflanzte mich auf einen Stein in einem schattigen Plätzchen und wartete, bis der größte Schwung langsam vorbei gezogen war. In aller Ruhe knabberte ich an einem klebrigen Müsliriegel und hörte etwas Musik, während es nach und nach ruhiger wurde. Ich stellte mir ehrlich die Frage, ob ich nicht vielleicht doch schnell zurück rennen und der Kellnerin von vorhin meine Nummer geben sollte – man sagt doch, dass man sich im Leben immer zweimal begegnet? Denn sie war ja wirklich sehr sympathisch und ... doch dann wurde ich aus meinen Gedanken gerissen und sah etwas, was mich wirklich sehr berührte: Ein offenbar querschnittsgelähmter Mann, der halb zugedeckt in einer Trage lag, wurde gerade von zwei schnaufenden Pflegern den Berg hinauf getragen. Zur Sicherheit war er an die Trage fest gegurtet worden, damit er nicht herunter fällt. Freudig hob er etwas den Kopf und schaute neugierig auf den vor ihm liegenden Weg. Mir kamen bei diesem Anblick fast die Tränen, so etwas sieht man nun wirklich nicht alle Tage. Alle anderen Pilger machten Platz und schauten ihm und seinen zwei Trägern mit offenem Mund nach.

„Das sind wirklich zwei Engel“, raunte eine ältere Frau in meiner Nähe. Auch ich wollte die beiden direkt zum Ritter schlagen und hoffte, dass sie letztlich Santiago erreicht hatten. Leider habe ich sie nicht mehr wieder gesehen, aber bestimmt wird alles gut gegangen sein! In diesem Moment kam der Texaner den Berg rauf, den ich vorhin kennen gelernt hatte und der sich offenbar noch mehr Zeit gelassen hatte als ich. Zusammen bestritten wir den Rest des Aufstiegs durch einen kühlen, schattigen Nadelwald, bis es langsam wieder bergab ging und der Blick auf das unten gelegene Tal frei wurde:

Wow! Die Sonne ließ das Wasser in der Ferne an einigen Stellen aufblitzen, rechter Hand auf der anderen Seite des Flusses sahen wir die Ausläufer eines Dorfes – echt zauberhaft. Hier trennten mein amerikanischer Begleiter und ich uns: Er wählte einen alternativen Weg quer durch den Wald, während ich lieber den Wegmarkierungen folgen wollte. Große Lust auf Experimente hatte ich schließlich nicht mehr! Wir verabschiedeten uns und gingen getrennter Wege; erst in Santiago sollte ich ihn wieder sehen. Nachdem es für eine Weile sehr steil bergab ging, gelangte ich an eine bestens ausgelastete Schnellstraße, die nun wieder leicht nach oben führte, bis zum Örtchen Arcade. Dabei war nicht die Steigung das Problem, sondern der höllische Verkehr mit all seinem Gestank, dem Lärm und den üblichen Nahtoderfahrungen. Hinter den Leitplanken konnte man hier nicht laufen, also tapste ich phlegmatisch auf dem Standstreifen entlang. Als ich einen ausgesprochen reizvollen Gebrauchtwagenhändler passierte, der verrostete Dieselfahrzeuge mit zweifelhaften Werbebotschaften feilbot …,

… sah ich bereits die ersten Häuser von Arcade. Vom Berg aus sah dieses Nest vorhin doch eigentlich ganz gemütlich aus?! Ich schaffte es, nicht überfahren zu werden, erreichte die andere Straßenseite und betrat eine Art Schleichweg, der zum Glück wieder etwas reizvoller war und langsam bergab führte. So manche träge Haustiere lagen in den Vorgärten und schauten mich müde an. Bis auf diese kleine Expertin hier:

Doch sogar die meisten Fußhupen, die sonst jeden Passanten gereizt anbellten, waren zu faul, ihre Augen zu öffnen. Auch ich fühlte mich langsam etwas träge und hoffte, bald ein gemütliches Restaurant zu finden. Tatsächlich erreichte ich kurz darauf die Hauptstraße mit einige Fressbuden, doch dort war es wieder so wuselig, dass ich kaum Lust hatte, mich dort niederzulassen. Ich irrte also weiter und stand irgendwann vor einer uralten Brücke und bestaunte das Panorama:

Auf dem Weg dorthin bemerkte ich übrigens eine Art kleinen Pilgerschrein, eingerichtet und gepflegt vermutlich von den Einwohnern eines kleinen Hauses direkt daneben. Süß gemacht, oder?

Hier lohnte es sich in der Tat, etwas zu verweilen und einige Fotos zu knipsen. Als das erledigt war, überquerte ich die Brücke und pflanzte mich in ein direkt dahinter liegendes, uriges Restaurant, in dem sich bereits mehrere Grüppchen in den Schatten gesetzt hatten und entspannten. Es gab gebratenen Fisch und raue Mengen prickelnden Hopfentees! Neben mir saß eine Frau etwa in meinem Alter, die dem Aussehen nach wochenlang in der Wildnis gelebt hatte: Dunkelbraun gebrannt, die Haare zerzaust in alle Richtungen abstehend und bedeckt nur vom Rest einer Hose und einem grau-grünen Lappen, der wohl früher mal eine Art Hemd war und sie nur teilweise bedeckte. Nennen wir sie der Einfachheit halber einfach Mogli. Sie quarzte eine selbstgedrehte Fluppe nach der anderen und unterhielt sich mit einem Mann, der gerade ausführlich erklärte, warum er den Jakobsweg mit seiner siebenjährigen Tochter ging. Diese saß etwas gelangweilt am Kopfende des Tisches, nippte an einer Cola und wirkte so, als ob sie gerade viel lieber im Wartesaal einer KfZ-Zulassungsstelle ausharren würde, um nicht hier sein zu müssen. Ich konnte es ihr eigentlich gar nicht verübeln: Völlig klar mit sieben, sicher mit 17 und möglicherweise auch noch mit 27 Jahren wäre mir auch etwas besseres eingefallen. Sie sagte kein Wort, während ihr Vater vollmundig verkündete, dass es ihr sehr gefiele und warum dies überhaupt das richtige für sie sei. Mogli wirkte nicht ganz überzeugt, doch sie zog nachdenklich an ihrer Kippe und verzichtete auf weitere Nachfragen. Ich unterhielt mich währenddessen mit einigen belgischen Pilgern, futterte meinen Bratfisch auf und wollte mich gerade wieder auf den Weg machen, als mich eine Pilgerin an ihren Tisch bat. Es handelte sich um die Ärmste, die gestern Nacht in der Herberge in Redondela stundenlang gehustet hatte und der es immer noch nicht sonderlich gut ging. Sie fragte, ob wir uns nicht vielleicht die Kosten für ein Taxi teilen könnten, um die Route nach Pontevedra abzukürzen, da sie schnell wieder ins Bett wolle. Rosig sah sie in der Tat nicht aus. Ich war einverstanden, da ich sie nicht einfach sitzen lassen wollte und auf der anderen Seite an diesem Tag auch keine große Lust auf lärmende Hauptstraßen und stinkende LKWs mehr hatte, die ich vor uns wähnte. Also bestellte ich uns ein Taxi und machte noch ein paar letzte Fotos von Arcade:

Schon bald zuckelte ein kleines Taxi über die Brücke und hielt einige Meter von uns entfernt. Wir luden unsere Sachen ein, verließen das Dörfchen und befanden uns keine 15 Minuten später im dichten Staugewusel irgendwo in der Nähe der Altstadt von Pontevedra. Schnell steckten wir mit unserem Taxi auf einer mehrspurigen Straße fest und fuhren alle paar Minuten höchstens einen Meter weiter, umgeben von gestresst hupenden Feierabend-Berserkern. So würden wir vor Mitternacht nie ankommen! Wir bezahlten also unseren Fahrer, holten die Rucksäcke aus dem Kofferraum und quetschten uns vorsichtig an den heißen, ungeduldig hin und her ruckenden Autos vorbei in Richtung Bürgersteig. Dort verabschiedete sich meine Begleiterin – ihre Herberge befand sich in nächster Nähe. Ich hingegen hackte entnervt auf meinem blöden Handy rum, in der Hoffnung, ein GPS-Signal zu bekommen, schnappte mir dann jedoch in einem Tourismusbüro eine Karte der Stadt und fand dann nach einigem Rumgeeiere meine Unterkunft: Ein kleines, recht herunter gewirtschaftetes Hotel im Herzen der Altstadt. Immerhin war die Rezeptionistin ausgesprochen nett, drückte mir einen Schlüssel in die Hand und warf mir ein sympathisches Lächeln entgegen. Sehr gut! So ermutigt fand ich auch gleich den Weg zu meinem Zimmer und betrachtete dort kurz skeptisch das Türschloss. So ausgenudelt und simpel das Schloss aussah, könnte man die Tür vermutlich mit einem abgenagten Hühnerknochen entriegeln. Sicherheitshalber würde ich also eine Bärenfalle hinter der Tür aufstellen und meine Geldbörse, mein Handy und meinen Pass immer mitnehmen. Und meinen Schnupftabak – ach, am besten gleich den ganzen Rucksack. Im Zimmer, klein aber fein, war es angenehm kühl und ich war zu Tränen gerührt ob des magischen Ausblicks aus dem Fenster:

Ich gestattete mir einen kurzen Moment des Nichtstuns, dann raffte ich mich wieder auf: Ab gehts in Richtung Post! Was, wieso jetzt zur Post? Hör zu: Ich hatte doch in Valenca bereits Briefmarken und Postkarten gekauft. Man! Ja klar, das war in Portugal. Jetzt war ich aber in Spanien, was nützten mir also noch portugiesische Briefmarken?! Da hatte ich ja mal wieder richtig mitgedacht. Die meisten Postkarten hatte ich nämlich erst angefangen, aber noch gar nicht fertig geschrieben bzw. abgeschickt. Zum einen, weil mir einfach nichts mehr zum Schreiben eingefallen war, zum anderen, weil mir die Dinger auf der Festung in Valenca fast weggeflattert waren. Nach einigem Hin und Her fand ich also die Post von Pontevedra, einem ziemlich beeindruckenden, alt-ehrwürdigem Gebäude mit sehr hohen Räumen und wunderbar altmodischen Flügeltüren. Dort sackte ich mir nun also spanische Briefmarken ein, klebte sie über die portugiesische Marken und gab sie gleich am Schalter wieder ab. Zuhause wird man sich sicher wundern, warum da jemand eine Briefmarke über die Briefmarke geklebt hat. Witzig.

Danach nahm ich mir ausgiebig Zeit und erkundete das Städtchen. Nur soviel vorab: Pontevedra ist wirklich schön! Es gibt viel zu sehen und so manchen einzigartigen Ort zu erforschen. Besonders lange habe ich mich in der Pilgerkirche aufgehalten, etwa zwischen der Hauptpost und einem alten Kloster gelegen. Sogar die Wandleuchter und die Holzverkleidungen an den Wänden waren in Muschelform gestaltet, was echt toll aussah:

Die direkte Umgebung war nicht weniger reizvoll:

Als ich ein oder zwei Stunden umhergelaufen, rumgeguckt und zig Fotos gemacht hatte, entschied ich mich für die kurzfristige Einnahme eines kühl-schäumenden Gerstensaftes. Zu diesem Zweck setzte ich mich direkt neben der bereits erwähnten Pilgerkirche in ein Café, genoss zufrieden die Abendsonne und dachte an die Erlebnisse des heutigen Tages. Ich musste an die Soldaten von heute Mittag denken: Ob sie ihr Ziel wohl bis Einbruch der Nacht erreichen würden?

Aufrichtige Ratlosigkeit stellte sich ein, als ich die verdrießlich dreinschauende Bedienung auf Englisch nach der Speisekarte fragte, worauf sie mich nur fragend anblinzelte, da sie … naja, kein Wort Englisch verstand. Immerhin konnte ich mir die Frage nun selbst beantworten und speicherte diesen inspirierenden Wortwechsel in meinem Gedächtnis unter der Rubrik Unvergessliche Verwirrungen. Jedenfalls musste ich sie total hilflos und verdattert angeguckt haben und stellte daher kurzerhand eine Trinkbewegung nach, wobei ich laute Schluckgeräusche machte und sie erwartungsvoll anlächelte. Dazu tippte ich auf irgendeine Zeile in der Speisekarte, um der unangenehmen Situation zu entgehen und in der Hoffnung, auch noch etwas zu futtern zu bekommen. Sie lachte herzlich, nickte und verschwand kurz hinter der Theke. Letztlich wurden mir Cola und Salzstangen serviert – nicht ganz das oppulente Mahl, dass ich erhofft hatte, aber trotzdem ok.

Während ich also dort saß und knabberte, näherte sich mir jemand aus einer Gasse neben der Kirche. Da mir die Sonne direkt in Gesicht schien, konnte ich jedoch nur die Umrisse erkennen. Wer es war, hörte ich wenige Sekunden aber sofort an der Stimme:

„Helloooo Franta!“

„Concettaaa!“ Ja, sie war es. Breit grinsend lief sie in meine Richtung, eine kleine Tüte schlenkerte um ihr Handgelenk. Sie hatte sich mit ein paar neuen Sachen eingedeckt, da ihr – wie bei mir – einige Hemden und Socken während der Reise verschütt gegangen waren. Ich war überglücklich, sie an diesem Abend wieder zu sehen. Um diesen Moment festzuhalten, setzte ich an zum Schnappschuss:

Leider war Andrea an diesem Abend nicht dabei, da sie sich leichte Halsschmerzen bekommen hatte und deshalb lieber ausschlafen wollte. Wir kamen zunächst darin überein, dass auch das größte Angebot an Salzstangen und Cola unseren Hunger nicht würde stillen können. Daher machten wir uns bald auf die Suche nach etwas essbarem und fanden ein gemütliches Restaurant ganz in der Nähe. Wir bestellten Rotwein und Concetta erklärte mir anschließend die geschmacklichen Unterschiede im Vergleich zu italienischem Wein. Ich konnte die Geschmacksnoten beim besten Willen nicht erkennen und hielt daher ungefragt einen kurzen Vortrag über diverse Schnupftabaksorten.

Unterbrochen wurden wir nur von den aggressiven Tauben, die den armen Kellner beim Abräumen des Nebentisches angriffen und offenbar weiter in Ruhe die Essensreste mopsen wollten. Als der Tisch schließlich leer war, versuchten sie es bei den übrigen Gästen und wurden schließlich mit lautem Klatschen und Rufen mehrerer tapferer Kellner verscheucht. "Die Vögel" von Alfred Hitchcock ist nicht dagegen! Diese schräge Szene prägte sich uns recht tief ein; fortan musste nur gesagt werden:

„Weißt Du noch, als die Tauben den Krieg erklärten ...“ Und wir wussten sofort, welcher Ort gemeint war.

Als unser Essen serviert wurde, dauerte es erwartungsgemäß auch nicht lange und wir wurden von frechem Flattervieh belagert. Wir schlangen unser Essen hinter, stellten die Teller anschließend sicherheitshalber auf einen leeren Nebentisch und genossen danach in Ruhe die letzten Sonnenstrahlen, bis es ganz langsam schon dunkel um uns herum wurde. Mehr und mehr verfielen wir in ein intensives Gespräch und ich fragte sie, was sie eigentlich nun genau dazu bewogen hatte, auf den Jakobsweg zu gehen. Ihre Antwort und die Atmosphäre in diesem Gespräch haben sich tief in meine Seele eingebrannt und begleitet mich bis heute. Sie überlegte kurz und sagte:

„Das kann ich Dir nicht richtig erklären, zumindest nicht auf Englisch. Das ist ein kompliziertes Thema und ich bin nicht sicher, wie ich es ausdrücken soll.“

„Dann sag es doch einfach auf Italienisch. Ich bin sicher, ich werde dich trotzdem verstehen.“ Sie lächelte, trank einen Schluck Rotwein und erzählte dann aus der Tiefe ihres Herzens, warum sie eigentlich hier war, was ihr Sorgen bereitete und wie sie damit umzugehen gedachte. Natürlich beherrschte ich ihre Muttersprache nicht, auch nicht nach einigen Gläsern Rotwein, aber dennoch war ich mir hundertprozentig sicher, dass ich sie nicht nur verstanden hatte, sondern ... naja, ich konnte es sogar irgendwie nachempfinden. Der Ausdruck in ihrem Gesicht, insbesondere der nachdenkliche und zuweilen traurige Blick in ihren Augen machte jedes weitere Wort eigentlich überflüssig. Das war wirklich ein einmaliges, nach wie vor schwer zu beschreibendes Erlebnis. Magisch.

„Das war sehr befreiend ... danke.“

Nach einer kurzen Pause griff sie in ihre Tasche und holte drei kleine, bunte Murmeln heraus. Ich schaute sie fragend mit großen Augen an.

„Ich möchte Dir gerne etwas von mir schenken, etwas, dass mir sehr wichtig ist.“, sagte sie und legte mir eine grün-blaue Glasmurmel in die Hand.

„Vor einigen Jahren lebte ich für ein paar Monate in London. Dort fühlte ich mich sehr einsam und war richtig niedergeschlagen. Eine tolle Stadt, keine Frage, aber ich es ging mir einfach nicht gut. Eines Tages saß ich in einem Café direkt neben einer Spielwarenhandlung und beobachtete dort eine Mutter, die gerade ihre kleine Tochter hochhob, damit sie in eine Kiste mit bunten Murmeln greifen konnte. Damit haben wir früher in der Schule auch immer gespielt. Das Mädchen suchte sich einige davon aus und lachte total ausgelassen und herzhaft, wirkte dabei so lebensfroh und glücklich, dass ich richtig davon angesteckt wurde. Als die beiden das Geschäft wieder verlassen hatten, saß ich da und dachte mir: ‚Vielleicht kann ich etwas von dem Lachen des kleinen Mädchens mitnehmen? Ich könnte mir auch ein paar Murmeln kaufen und in dunklen Momenten immer daran denken.‘ Das machte ich also und trage diese drei hier seit jenem Tag immer bei mir. Jetzt hast Du auch eine und kannst immer an mich denken.“

Ich war total sprachlos und bekam einen Kloß im Hals. Darauf war ich wirklich nicht vorbereitet und ich wüsste auch nicht, wann ich bis zu diesem Zeitpunkt mal so gerührt war. Stotternd bedankte ich mich, ging um den Tisch herum und umarmte sie. So ein unbezahlbares Geschenk!

Nun musste ich aber auch noch ein Wörtchen mit mir reden: Allein auf dieser Reise hatte ich bereits Socken, Hemden, meinen Trolley, meinen Wanderstab und – kurzzeitig – mein Selbstvertrauen verloren. Concettas Geschenk würde ich nun hüten wie meinen Augapfel! Aber wo wäre der beste Ort dafür? Da kam mir DIE Idee: In meiner Lieblings-Schnupftabakdose (aus Dresden, weit über 100 Jahre alt!), die mich nach wie vor stets überall hin begleitet, wäre neben den drei kleinen Fläschchen mit meinen Lieblingssorten bestimmt noch etwas Platz für die Murmel. Dort war sie sicher und konnte nicht einfach herausfallen:

Wir saßen noch eine Weile dort, nur den Moment genießend. Irgendwann wurde uns dann etwas kalt und die Kellner klappten schon die Schirme ein, sodass wir zahlten und uns in Richtung Kirche begaben. Dort umarmten wir uns noch einmal zum Abschied, bevor jeder zu seiner Herberge ging. Dort betrat ich fröhlich und wehmütig zugleich mein Zimmer und latschte versehentlich in meine imaginäre Bärenfalle. Wenig später krabbelte ich müde ins Bett und schlief sofort ein.

Auf diesen Abend blicke ich sehr gerne zurück und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht meine Schnupftabakdose aufklappe, Concettas Glasmurmel betrachte und dabei dankbar lächeln muss.